お気に入り登録

お気に入り登録

小学生になると、子どもの可能性を広げるために「習い事」を始める家庭が増えます。しかし、種類が多すぎて「どれを選べばいいの?」と悩む親御さんも多いのではないでしょうか?「みんながやっている人気の習い事は?」「何を基準に選べばいいの?」「何個まで習い事をさせるのがベスト?」こうした疑問を解決するため、今回の記事では小学生の習い事の種類や選び方、メリット・デメリットを詳しく解説します。お子さんにピッタリの習い事を見つけるための参考にしてください。

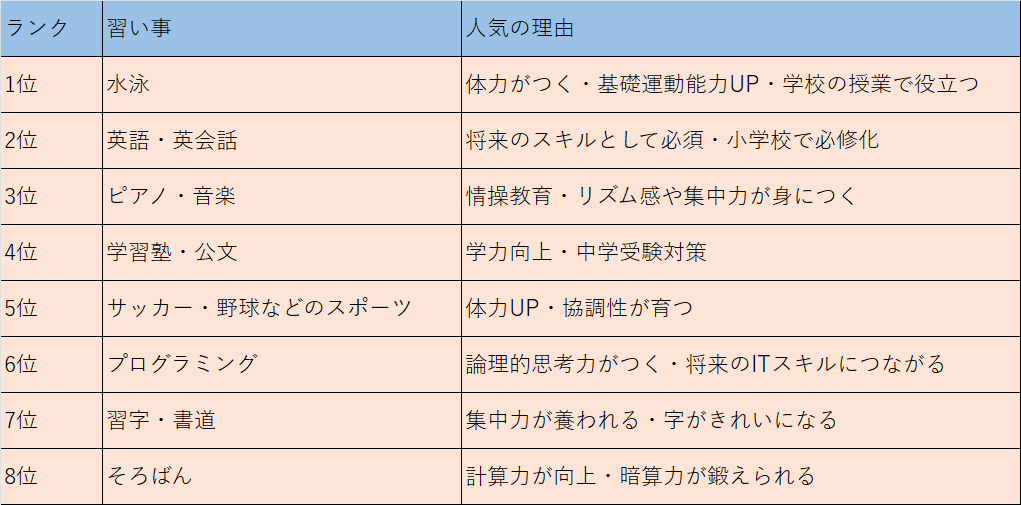

小学生に人気の習い事ランキング

まずは、最近のデータをもとにした「小学生に人気の習い事ランキング」をご紹介します。

★習い事人気ランキング(小学1〜6年生)

・STEAM教育(科学・数学・アートを学ぶ)

・ロボット教室(プログラミングとものづくり)

・オンライン英会話(家で気軽に英語学習)

習い事を選ぶときのポイント

習い事を選ぶ際には、次の3つのポイントを考えましょう。

1 子どもの「興味・適性」を大事にする

親が決めるのではなく、子ども自身が興味を持てるものを選ぶことが大切です。

✅ 子どもが楽しめるか?

✅ 無理なく続けられるか?

2 費用と続けやすさを考える

習い事には月謝や道具代がかかります。また、送迎の負担も考えて選びましょう。

✅ 月謝は無理のない範囲か?

✅ 送迎が必要な場合、負担にならないか?

3 目的を明確にする

「何のために習い事をさせるのか?」を考えましょう。

・運動能力を高めたい → 水泳・サッカー・ダンス

・学力向上を目指す → 塾・公文・そろばん

・創造力を伸ばす → ピアノ・プログラミング

習い事ごとのメリット・デメリット

あらかじめ、習い事には、それぞれ以下のようなメリットとデメリットがあることを知っておきましょう。

1 運動系の習い事(例:水泳・サッカー・ダンス)

✅ メリット:体力向上・友達ができる・健康に良い

❌ デメリット:試合や練習が多いと負担に

2 学習系の習い事(例:塾・公文・そろばん)

✅ メリット:学力向上・受験対策に役立つ

❌ デメリット:勉強が嫌いにならないよう配慮が必要

3 文化系の習い事(例:ピアノ・習字・プログラミング)

✅ メリット:創造力・表現力が伸びる・集中力UP

❌ デメリット:成果が出るまで時間がかかる

何個まで習い事をさせるべき?適切なバランスとは?

おすすめの習い事の数は以下のとおりです。

・低学年(1〜3年生):1〜2個(遊びの時間も大切)

・高学年(4〜6年生):2〜3個(将来を考えて選ぶ)

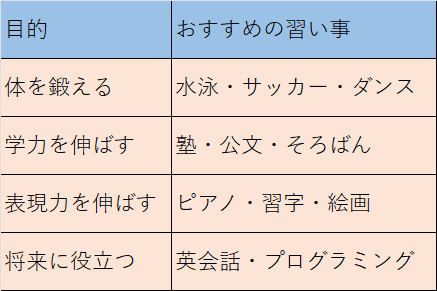

結局どれがいい?目的別おすすめ習い事

その子の目的に応じて選びましょう。

習い事を続けるためのコツ

・無理をしない(子どもが疲れすぎないように)

・子どもの意見を尊重する(やめたいと言ったら理由を聞く)

・目標を設定する(大会や発表会を目指すとやる気UP)

まとめ

小学生の習い事選びは、子どもの「興味」「適性」「続けやすさ」を考えることが大切です。

✔ 何のために習い事をするのかを考えましょう。

✔ 子どもが楽しめるかを重視しましょう。

✔ 無理のない範囲で続けられるものを選びましょう。

習い事を通じて、子どもの未来の可能性を広げてあげましょう!

パパ森のブログをもっと見たいかたはこちらから

では、今回はここまでにしたいと思います。

また次の記事でお会いしましょう。

この記事を書いた人

この記事を書いたパパ森について、簡単に紹介させてください。