お気に入り登録

お気に入り登録

「子どもにお小遣いをどうやってあげるのがいいの?」「毎月決まった額を渡すのがいい?それともお手伝いの報酬として渡すべき?」子どもの金銭感覚は、家庭でのお金の教育が大きく影響します。そのため、お小遣いのあげ方ひとつで、「お金の大切さ」や「管理能力」 が変わってくるのです。今回の記事では、「お小遣い制とお手伝い報酬制の違い」や「それぞれのメリット・デメリット」「どちらが子どもの金銭感覚を育てるのか?」といった内容について詳しく解説していきます。

お小遣い制 vs お手伝い報酬制 〜どんな方法?〜

まずは、「お小遣い制」と「お手伝い報酬制」のそれぞれの特徴を見てみましょう。

お小遣い制(定額制)

お小遣い制(定額制)とは、毎月・毎週決まった額を渡す方法です。

・小学生:月500〜1,000円

・中学生:月2,000〜3,000円

・高校生:月5,000〜10,000円

お手伝い報酬制(成果報酬制)

お手伝い報酬制(成果報酬制)とは、家の手伝いをしたら報酬を渡す方法です。

・ゴミ出し → 50円

・お皿洗い → 100円

・掃除機かけ → 200円

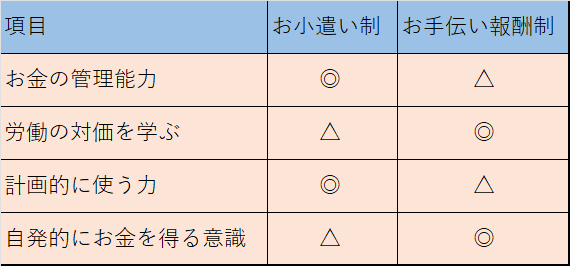

それぞれのメリット・デメリットは?

では、「お小遣い制」と「お手伝い報酬制」のメリット・デメリットについてそれぞれ述べます。

お小遣い制のメリット・デメリット

✔ 計画的にお金を管理する力が身に付きます。

✔ 「今月は〇〇に使おう」と考えられるようになります。

✔ 家庭の収入に関係なく、一定額を渡せます。

✖ 「もらうのが当たり前」になりがちになります。

✖ お金を稼ぐ大変さが実感しにくいです。

お手伝い報酬制のメリット・デメリット

✔ 働くことでお金を得る大切さが学べます。

✔ 「努力すれば報酬がもらえる」経験になります。

✔ 欲しいものがあるときに、積極的にお手伝いするようになります。

✖ お金がもらえないと手伝わなくなる可能性があります。

✖ 家事を「自分の仕事」として考えにくくなります。

どっちが子どもの金銭感覚を育てるのにいい?

実は、どちらか一方だけではなく、両方を組み合わせるのが理想的です。

✅ 基本は「お小遣い制」にして、お金の管理能力を養いましょう。

✅ 追加で「お手伝い報酬制」を取り入れ、働くことの大切さを学ばせましょう。

実践例!効果的なお小遣いのルール

実際に、お小遣いをうまく活用するために、以下のようなルールを決めておくと効果的です。

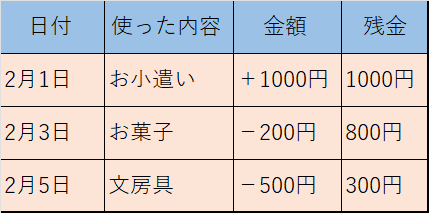

ルール① お小遣い帳をつけさせる!

お金の使い道を記録し、管理能力を育てましょう。

【例】

ルール② 「貯金用」と「使う用」に分ける!

お金を計画的に使う習慣をつけさせましょう。

・お小遣い1,000円のうち700円は自由に使う、300円は貯金する。

・欲しいものがあるときは、貯金を増やしていく。

ルール③ 「お手伝い報酬」は特別な仕事に限定する!

基本の家事は、家族の一員として手伝うことが前提としておきましょう。

⭕ 「特別な手伝い」に限って報酬を設定する。

✔ 庭の草むしり(1時間)→ 500円

✔ 祖父母の買い物を手伝う → 300円

❌ 「日常の家事」にはお金を払わない。

✖ お皿洗い → 無報酬(家族としての役割と認識してもらう。)

まとめ

お金の教育は、「お小遣い制」と「お手伝い報酬制」とのバランスが大事です。

基本は、「お小遣い制」で「計画的に使う力」を養いつつ、特別なお手伝いには「報酬制」を取り入れ、「働く大切さ」を学ばせるのがよいでしょう。「お金の管理 × 労働の対価」の両方を学べる環境を作りましょう。

「お小遣いをどうするか?」は、子どもの将来の金銭感覚を育てる大事なポイントです。お子さんに合った方法を取り入れ、楽しみながらお金の教育をしていきましょう!

パパ森のブログをもっと見たいかたはこちらから

では、今回はここまでにしたいと思います。

また次の記事でお会いしましょう。

この記事を書いた人

この記事を書いたパパ森について、簡単に紹介させてください。