お気に入り登録

お気に入り登録

結婚後、お金が貯まらない夫婦が多い理由とは何でしょう?結婚すると、「結婚式」「新婚旅行」「引っ越し」「家具・家電の購入」など、まとまったお金が必要になります。さらに、共働き夫婦でも「思ったより貯金が増えない」「気づけばお金がなくなっている…」というケースがよくあります。なぜ結婚後に貯金がゼロになってしまうのか?その理由と、貯金を増やすための心得をわかりやすく解説していきます。

「お金の価値観の違い」に気づくことが大切!

結婚すると、「お金の使い方」が夫婦間で違うことに気づくことがよくあります。

✅ 夫:お金はあるだけ使うタイプ vs 妻:コツコツ貯金するタイプ

✅ 夫:将来のために投資したいタイプ vs 妻:貯金が一番安心と考えるタイプ

✅ 夫:ブランド物や趣味にお金をかけるタイプ vs 妻:生活費を優先したいタイプ

お金の価値観が違うまま生活すると、「どこにお金を使うか?」で喧嘩が増える原因になります。

✅ 毎月の貯金額を決めること(例:収入の20%を貯金する。)

✅ お互いの使える「お小遣い」を決めること(無駄遣いを防ぐ。)

✅ 大きな買い物をする時は必ず相談すること(5万円以上は要相談など)

「共同管理」と「個人管理」のバランスを取る!

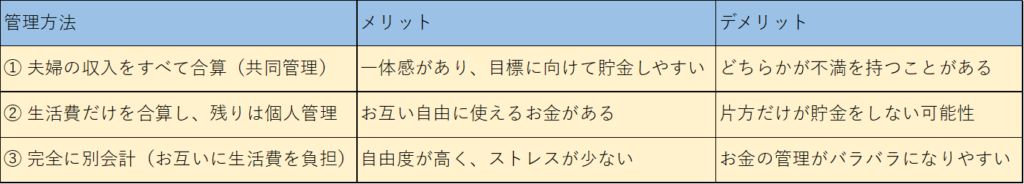

夫婦のお金の管理方法には、大きく分けて「3つのパターン」があります。

どの方法が正解かは、「夫婦の価値観」によりますが、オススメは「② 生活費を合算して、残りは個人管理」のスタイルです。

家賃・光熱費・食費などは共通の口座で管理し、それ以外は、お互い自由に使えるお金を持つとよいでしょう。

パパ森家では、夫である「パパ森」がお金の管理をしています。とは言ってもそんなに難しい管理はしていません。

① 夫婦共働きですが、お互いに個人の通用を持っており、お互いの収入は各自の通帳に入金することにしています。

② お互いに給料が入金されたら、それぞれの通帳から毎月支出される金額+αを差し引いた残額をいったん家に持ち寄ります。

③ パパ森がそれを合算し、その中から貯蓄分(家金)を抜き取り、必要な固定費を抜き取り、余った金額を棚金(家族が自由に使えるお金、支出には記帳必須)として管理しています。

④ こうすることで、余計な浪費はなくなり、計画的に貯金もでき、家族が自由に使えるお金もあるので、細かく管理しなくても家計をコントロールすることができています。

⑤ ちなみに、貯蓄(貯金)するだけでは、実質的な貯金の価値は日々目減りしていくので、貯金の中から、毎日少しずつ「投資」に回して資産を増やしています。

未来のために「貯める&増やす」習慣をつける!

「結婚してもお金が貯まらない…」を防ぐためには、「貯める仕組み」と「増やす仕組み」を作ることが重要です。

1 貯める仕組みを作る(先取り貯金がカギ!)

✅ 給与が入ったら、まず貯金をする。(残ったお金を使う習慣をつける)

✅ 共通口座で毎月一定額を積み立てる。(生活費とは別に貯金口座を作る)

✅ ボーナスの一部は貯金&投資に回す。(全額使わない)

上記で述べたように、パパ森家では、収入の中から、まずは貯金額を抜き取り、固定費を抜き取り、その他の余剰金をパパ森家の自由なお金として生計を立てています。

2 お金を増やす仕組みを作る(投資を活用する)

✅ つみたてNISAで毎月1万円~3万円積み立て投資する。(長期で増やす)

✅ iDeCoで老後資金を貯める。(節税メリットも大きい)

✅ 高配当株を少額ずつ買う。(安定した配当収入を作る)

「投資は怖い」と思うかもしれませんが、貯金だけではお金は増えません。少額からでも運用を始めることで、将来に備えることができます。

パパ森家でも、貯金をするだけではなく、その貯金の中から当面使用しないお金については、積極的に投資へ回しています。

夫婦で「共通の目標」を持つとお金が貯まりやすい!

ただ「貯金しよう!」と言っても、目的がないとモチベーションが続きません。

✅ 5年後にマイホームを購入する。(頭金を貯める)

✅ 子どもの教育資金を準備する。(学資保険や新NISAを活用)

✅ 10年後に海外旅行をするための貯金をする。

パパ森家の貯金の目的は、「夫婦の老後資金」、「子どもたちの学費」、「夫婦で将来行う独立事業資金」として目的をもって貯金しています。

まとめ

「結婚したら貯金ゼロ」を防ぐために大切なことをおさらいしましょう。

✅ お金の価値観の違いを理解し、夫婦でルールを決めましょう。

✅ 共同管理と個人管理のバランスを取りましょう。

✅ 「先取り貯金」でお金を貯める仕組みを作りましょう。

✅ 投資を活用して「お金を増やす」習慣をつけましょう。

✅ 夫婦で共通の目標を持ち、モチベーションを高めましょう。

結婚後に「気づいたら貯金ゼロ…」にならないために、今からしっかりお金の管理をしていきましょう!

パパ森のブログをもっと見たいかたはこちらから

では、今回はここまでにしたいと思います。

また次の記事でお会いしましょう。

この記事を書いた人

この記事を書いたパパ森について、簡単に紹介させてください。